基本構想のイメージ

2025年04月25日掲載

(仮称)富士宮市立郷土史博物館基本構想の事業活動をより具体的にイメージできるように、図や画像などを使用して説明します。

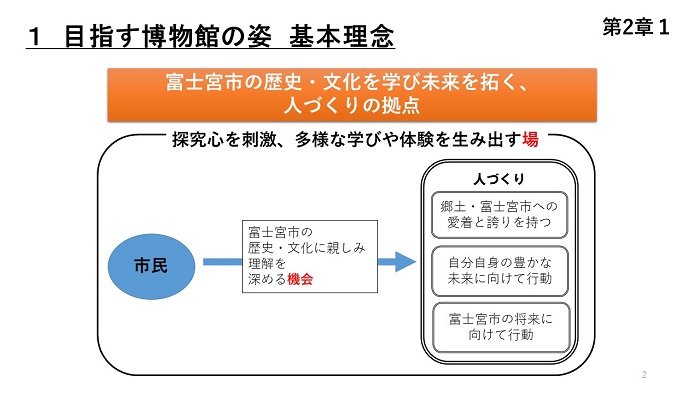

1 目指す博物館の姿 基本理念

博物館の基本構想第2章の1では、基本理念を示しています。

目指す博物館の姿は、「富士宮市の歴史・文化に親しみ理解を深める機会をとおして、市民が、郷土・富士宮市への愛着と誇りを持ち、自分自身の豊かな未来に向けて行動できるよう、探究心を刺激し、多様な学びや体験を生み出す場」としました。

富士宮市は富士山のすそ野の一部に位置しており、富士宮市の歴史文化の多くは富士山に由来すると考えることができます。

富士山の裾野を通る、山梨と静岡を結ぶ街道沿いでは様々な歴史的な出来事が繰り広げられました。

また、富士山は豊かな水や自然など私たちに多くの恵みを与えてくれますが、一方で水に恵まれない土地では水を得るための苦労や噴火・土砂災害など自然災害による脅威をもたらしたりました。

富士宮の先人たちは、富士山からの恩恵を活用し、脅威に対応しながら この地で生活を営み 今の富士宮市の礎を築いてくれました。

富士宮市の歴史文化を知り、また先人たちが感じた富士山への想いや、富士宮への想いを感じることで、富士宮市に誇りを持ち、将来に向けて行動できる人づくりができると考えます。

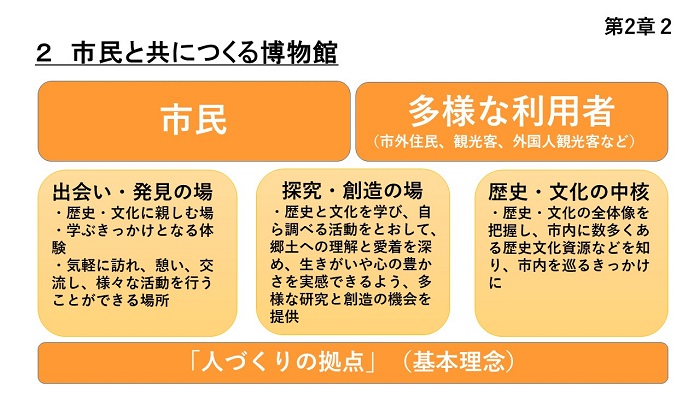

2 市民と共につくる博物館

博物館の基本構想第2章の2では、市民と共につくる博物館として博物館の役割を示しています。

博物館が人づくりの拠点となるために、3つの役割を市民と連携し、市民とともに進めていきます。

まず、博物館の対象者は、市民やそのほか多様な利用者になります。

博物館の役割を、出会い・発見の場、探究・創造の場、歴史・文化の中核としました。

博物館というと敷居を高く感じる方は多いかもしれませんが、歴史文化以外のことが好きな人でも、見てみようと思える企画展示を行うことで、富士宮の歴史文化を知るきっかけになります。

まずは、気軽に訪れ、歴史文化を知るきっかけの場としたいと考えます。

そうした中から、もっと知りたい・調べたいということを支援していくことで、探求・創造の場にしていきます。

また、富士宮市には富士山に由来する歴史文化が数多くありますので、市民だけでなく多様な利用者が実際に現地を巡るきっかけを提供したいと考えています。

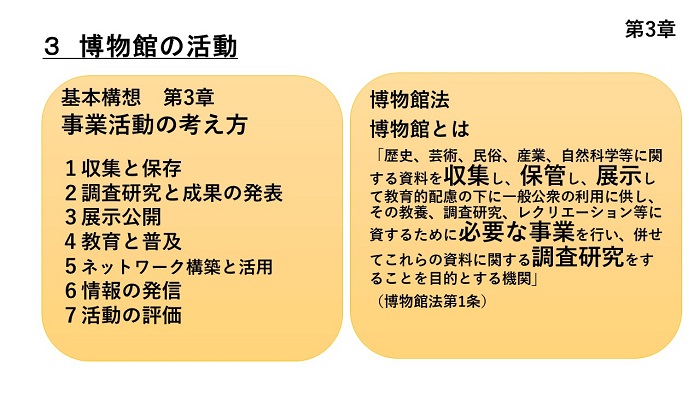

3 博物館の活動

基本構想の第3章では、郷土史博物館が行う主な活動を次の7項目で示しています。

1 収集と保存

2 調査研究と成果の発表

3 展示公開

4 教育と普及

5 ネットワーク構築と活用

6 情報の発信

7 活動の評価 です。

博物館法では、博物館は「歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関」と定められています。

第3章の事業活動の考え方は、博物館法で定義されているものですが、郷土史博物館では、具体的にどのような事業を考えているのかを説明します。

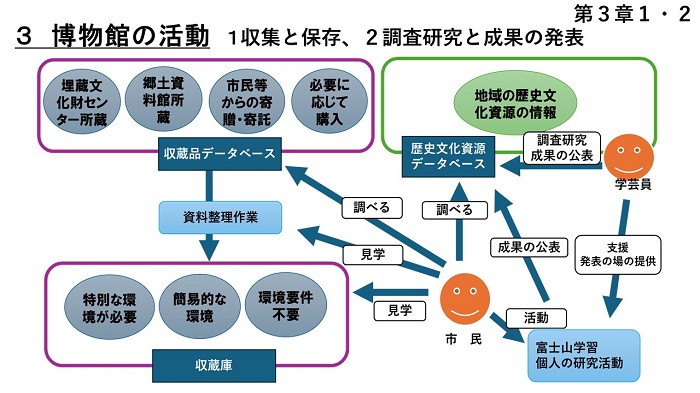

3 博物館の活動(1 収集と保存、2 調査研究と成果の発表)

まず、基本構想第3章事業活動の考え方の1収集と保存、2調査研究と成果の発表についてです。

富士宮市の貴重な歴史文化資源の散逸を防ぎ、未来へ継承していくため、市の収蔵物や市民から受け取ったもの、または購入したものなどを一元的に保存・管理します。

そのために、収蔵品データベースなどの構築も必要と考えます。

データベース化することで市民が調べたり学んだりできますが、デジタルアーカイブ化することで、より利用しやすくなります。

また、富士宮市の歴史文化資源に関する情報を収集・整理・蓄積します。

それらを研究材料として活用するため、歴史文化資源データベースとして蓄積します。

また、学芸員や市民が研究した成果を積み上げていきます。

これまで、市の発行してきた報告書などをデジタルアーカイブ化し、広く公開することも実施していきます。

また、市民の活動に資する調査研究を行ったり、市民による調査研究を支援し、成果を発表する場をつくります。

調査研究や子どもたちの学びの場として、広く活用していただきたいと考えています。

3 博物館の活動(3 展示公開)

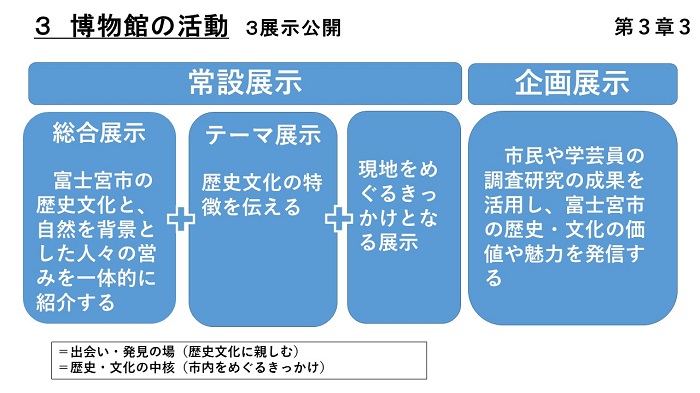

基本構想第3章事業活動の考え方の3は展示公開です。

展示は大きく常設展示と企画展示に分かれます。

常設展示は、富士宮市の全体像を概観する展示や、市の特徴的なテーマをとりあげて展示することを考えています。

また、実際に現地を訪れるきっかけとなるような展示も想定しています。

企画展示は年に数回、学芸員や市民の調査研究の成果を発信する場になります。

展示は、富士宮市の歴史文化の入り口として、親しみやすいものとしたいと考えています。

誰もが等しく、楽しく学ぶことができるものにします。

また、最新のデジタル技術などを使用し、わかりやすく、楽しめる展示を行います。

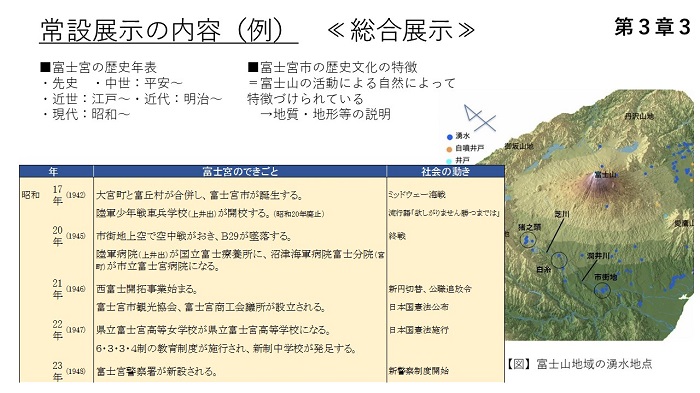

常設展示の内容例(総合展示)

こちらは、常設展示の総合展示の例です。

富士宮市の歴史文化を見ていくと、富士山によって特徴づけられていることがわかります。

地質や地形の説明を図や映像を使って説明します。

例えば、富士山の成り立ちなどもその1つです。

また、年表で先史の時代から現代までの出来事などを紹介します。

常設展示の内容例(テーマ展示)

次に、テーマ展示です。

こちらは、縄文遺跡です。

富士宮市には、国史跡の大鹿窪遺跡をはじめ、縄文時代などの遺跡がたくさんあります。

これらのできた場所なども、富士山の噴火などが影響しています。

例えば、大鹿窪遺跡は、溶岩による地形を利用した遺跡で、縄文時代の初期の人が定住を始めたころの遺跡です。

なぜ、そこに住み始めたのか、縄文時代の遺跡の移り替わりなどと富士宮の自然との関わりや、発掘された土器の分析から、どのようなものを食べていたかなど調査によって分かったことを展示で伝えます。

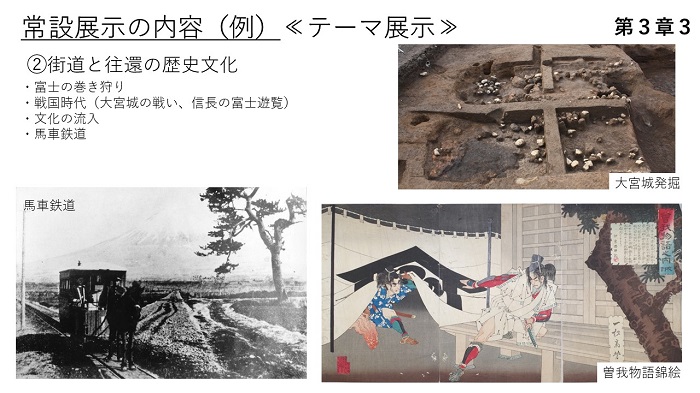

常設展示の内容例(テーマ展示)

つぎに、テーマ展示の例として、街道と往還の歴史文化です。

山に囲まれた内陸と海側の土地を行き来するために、富士山と天子山地の間である富士宮には、平安のころから、静岡と山梨を結ぶ道が通っていました。この道を利用して、様々な歴史上の出来事が繰り広げられました。

鎌倉時代、源頼朝は交通の要衝で狩りを行う中、富士宮市北部(現上井出周辺)は狩場として選ばれ巻き狩りが行われました。

また山梨と静岡を結ぶ道は、鎌倉時代から、甲斐・駿河国を結ぶ道(中道往還)として利用され、道沿いには宿が作られました。

根原地区や上井出地区は、宿場でもありました。

室町時代以降、富士川の東の地域、富士郡は東西の政治的な境界地域でした。

室町時代には西の室町幕府と東の鎌倉府が、戦国時代には周辺の戦国大名である今川・武田・北条氏が支配権をめぐって争いました。

明治になると吉原と富士宮の間で馬車鉄道が開通しました。

このほかにも、富士山の自然との共存として、湧水を利用した産業の歴史、用水路開発の歴史、富士山麓の開拓などもテーマの候補となります。

常設展示の内容例(現地をめぐるきっかけとなる展示)

つぎに、現地をめぐるきっかけとなる展示です。

富士宮市では、24の歩く博物館のコースや世界遺産富士山の構成資産が6つあります。

博物館で、ジオラマなどで全体を把握していただき、実際に現地を歩いてもらうきっかけとなるような展示です。

歩く博物館のコースのうち、浅間大社の周辺には数多くの見学ポイントがありますので、例えば、中心市街地に博物館ができた場合には、周辺の飲食店等店舗も併せて紹介することで、街中の回遊性が高まると考えられます。

画像は、他市の基本計画から引用したもので、地図やジオラマなどで場所や内容を示しています。

常設展示の手法例(デジタル展示)

次に、デジタル技術を活用した展示の例です。

高精細なモニターを使用した鑑賞システムで、文化財の細部を確認したり、自分の見たいところをじっくり楽しむことができます。

また、VRやARといった技術で、体験型の展示を楽しめます。

こういった最新技術で楽しめる展示、わくわくする展示も必要だと考えます。

実際には、スペース等様々な制約が想定されるため、どういった形で実施できるかわかりませんが、こういった展示も検討していきたいと考えています。

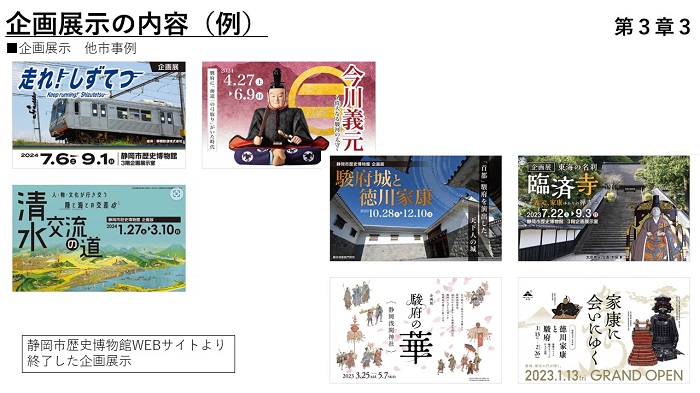

企画展示の内容例

つぎに、企画展示の例として、静岡市博物館のWEBサイトからお示ししています。

工夫を凝らして、訪れる人の興味を引くような、様々なテーマで行われます。

企画展を楽しみに、何度も見学に訪れていただくことが想定されるため、内容を工夫した企画で、多くの人に楽しんでいただきたいと考えます。

3 博物館の活動(4 教育と普及)

郷土史博物館の活動4つ目は教育と普及です。

大人向けのプログラム、こどもや親子向け、また、富士山学習への情報提供、学校の先生と協力してプログラムを開発したりなど、大人からこどもまであらゆる世代が富士宮市の歴史文化に親しみ、理解を深めるための多様な学び舎体験の機会を提供します。

また、文化財を次世代に継承していくため、歴史文化資源の所有者や管理者に対しての情報提供や、ボランティアなどの育成と、活躍の場にもしたいと考えます。

教育と普及例

こちらは、実際に市で実施した講座等の写真です。

こういった小中学生への説明や体験型プログラム、各種講座など様々なプログラムを企画して実施します。

教育と普及例

こちらは、静岡市歴史博物館の講座のチラシです。

わかりやすい歴史・地域のお話の連続講座や、深く調べたマニアックトークなど、レベルに合わせて受講し、学べる講座になっています。

このほか、作ったものを持って帰ることができる体験講座などもあります。こどもも大人もが楽しんで学べる講座になっています。

こういった、様々な人の興味に応じて楽しめる講座を展開していきたいと考えます。

3 博物館の活動(5 ネットワークの構築と活用)

つぎに、郷土史博物館の活動5はネットワーク構築と活用です。

郷土史博物館は、社会教育の拠点として、文化財に関係した活動をしている団体や文化財の所有者など、様々な方々と連携して活動していきます。

世界遺産富士山に関する情報発信、地域文化の継承と振興に寄与、生きがい創出・郷土愛醸成、富士山学習など児童生徒の学習に寄与、施設周辺の歴史文化の情報発信などです。

また、既存の歩く博物館事業や世界遺産富士山の取り組みと連携して、市内に数多くある歴史文化資源をめぐるルートを紹介して回遊を促進します。

市民団体等と連携し、ガイドツアーなども実施できればと考えます。

3 博物館の活動(6 情報の発信、7 活動の評価)

郷土史博物館の活動6は情報の発信です。

WEBをはじめ、様々な媒体で活動をPRしてまいります。

活動の7は活動の評価です。

自己評価と外部評価により活動の検証を行い、運営を改善していきます。

お問い合わせ

教育委員会事務局 教育部 文化課 学術文化財係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所6階)

電話番号: 0544-22-1187

ファクス: 0544-22-1209