市民の皆さんへ

史跡大鹿窪遺跡のご案内

2025年04月10日掲載

史跡大鹿窪遺跡の概要と活用について紹介しています。

新着情報

イベント情報

遺跡学習会・体験会(参加申し込みは終了しました)

※参加申し込みは電子申請のみで承っております。

イベント名:第1回開校記念 史跡大鹿窪遺跡体験学習「富士山縄文の学校」

開催日時 :令和7年4月26日(土)

体験学習 午前の部 10:30~12:00

体験学習 午後の部 13:30~15:00

体験内容 :縄文土器づくり、石器づくり、鹿革クラフトづくり、鹿骨ナイフづくり、縄文カフェ

参加予約 :以下のリンクまたは二次元コードから参加申し込みを行ってください。

※1 各体験教室には定員があります。

定員に空きがある場合は、当日受付も可能です。

※2 チラシに記載の参加費は、1人当たりの参加費です。

土器づくり

土器づくり

石器づくり

石器づくり

鹿革クラフトづくり、鹿骨ナイフづくり

鹿革クラフトづくり、鹿骨ナイフづくり

鹿革アクセサリー(鹿革クラフトづくり)

鹿革アクセサリー(鹿革クラフトづくり)

参加申し込み

史跡大鹿窪遺跡体験学習「富士山縄文の学校」参加申し込み

史跡大鹿窪遺跡体験学習「富士山縄文の学校」参加申し込み

参加申し込み期間

令和7年4月10日(木)12:00~4月24日(木)17:00

※お申し込みのキャンセルは、登録後にお送りします「送信完了」のメールに記載のURLから行ってください。

また、当日にご都合が悪くなった場合は、当日の8:30~10:00までの間に富士宮市埋蔵文化財センター(0544-65-5151) までご連絡ください。

-

チラシ 第1回開校記念 史跡大鹿窪遺跡体験学習「富士山縄文の学校」

(PDF 5389KB)

(PDF 5389KB)

史跡大鹿窪遺跡とは

史跡大鹿窪遺跡 全景

史跡大鹿窪遺跡 全景

概要

大鹿窪遺跡は、富士山西南麓、富士宮市西部の柚野地区の田園地帯に位置している、12900年前~12600年前ごろの縄文時代の集落跡です。

この遺跡は、平成13年の中山間地域総合整備事業に伴う発掘調査によってその存在が知られることとなりました。発掘調査の結果、縄文時代草創期(縄文時代の最も古い段階)の遺跡としては、調査当時国内最多の竪穴住居跡(地面を掘りくぼめ、その上に屋根をかけて作った家)や大量の土器(素焼きのうつわ)・石器が見つかりました。

旧石器時代から縄文時代の初めの頃までは、人々は拠点を持たずに獲物を求めて居住地を変えるような生活をしていましたが、大鹿窪遺跡は拠点を作って人々が集まって生活をしたことがわかる非常に珍しい遺跡であることがわかりました。

以上のことから、縄文時代はじめのころの開地遺跡(平地にある遺跡)の集落構造のあり方を知ることのできる希少な例として、平成20年3月28日に国指定史跡に登録されました。

※史跡大鹿窪遺跡のについての詳細は以下のリンク先のページにてご確認ください。

史跡大鹿窪遺跡 発掘調査時の遠景

史跡大鹿窪遺跡 発掘調査時の遠景

発掘調査の成果

大鹿窪「ムラ」(上が北)

大鹿窪「ムラ」(上が北)

大鹿窪遺跡の集落跡で見つかった十数軒の竪穴住居跡は、馬蹄形(馬のひづめ) となって広場を持ち、その中に土坑・集石・配石を築いており、初期の縄文集落の景観を知ることができます。

出土した土器・石器片は26,000点以上で、出土した土器の多くは押圧縄文土器とよばれる土器ですが、このほかに押圧縄文土器よりも古いと考えられている隆線文土器も出土しており、遺跡の始まりはさらに遡る可能性もあります。

石器については、狩猟の道具として使われた尖頭器(槍先)や石鏃(やじり)などが出土しています。石器の素材は遺跡の周辺で手に入れることができる石だけではなく、伊豆神津島産や信州産の黒曜石も含まれており、他地域との交流がすでに始まっていたことが考えられます。

集落東側の溶岩流

集落東側の溶岩流

集落のすぐ東側からは富士山起源の溶岩流が見つかっています。

この溶岩流は人々がここに住み始めるより前に流れてきたものですが、当時の人々があえて溶岩流の近くに集落を作ったのには何か理由があったのでしょうか。溶岩流の周辺では、溶岩礫をつかって作った集石・配石遺構(石を集めている場所)が見つかっています。

大鹿窪遺跡にはまだまだ多くの謎が残されています。今後も富士宮市では調査・研究を進めていきます。

大鹿窪遺跡出土 隆線文土器

大鹿窪遺跡出土 隆線文土器

大鹿窪遺跡出土 押圧縄文土器

大鹿窪遺跡出土 押圧縄文土器

大鹿窪遺跡出土 石器

大鹿窪遺跡出土 石器

『史跡大鹿窪遺跡 発掘調査総括報告書』

史跡大鹿窪遺跡の平成13年度~平成28年度の発掘調査結果をまとめた『史跡大鹿窪遺跡 発掘調査総括報告書』を平成29年度に刊行しました。これまでの発掘調査成果に加え、新たに行った自然科学分析結果をまとめています。

『史跡大鹿窪遺跡 発掘調査総括報告書』は図書館等で閲覧することができます。

また、『史跡大鹿窪遺跡 発掘調査総括報告書』は購入することもできます。

書籍名:『史跡大鹿窪遺跡 発掘調査総括報告書』

販売額:7,000円

販売場所:富士宮市役所6階文化課、埋蔵文化財センター

※詳細についてはページ最下部のお問い合わせ先にご連絡ください。

現在の史跡大鹿窪遺跡

史跡大鹿窪遺跡 整備後全景(航空写真)

史跡大鹿窪遺跡 整備後全景(航空写真)

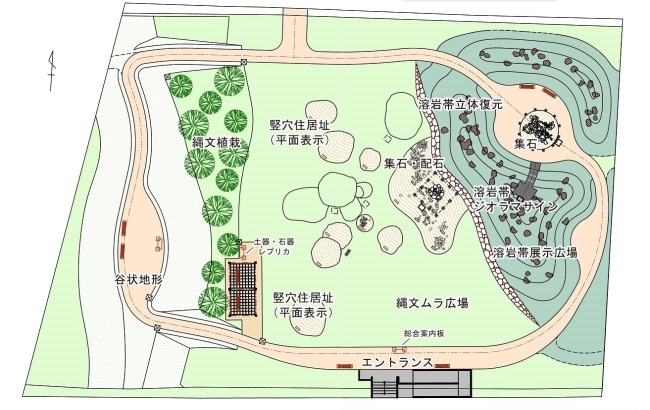

史跡大鹿窪遺跡は保護のために埋め戻してありますが、遺跡の重要性を後世に伝え、将来にわたって遺跡を保護し活用していくために、令和4~6年度にかけて、遺跡の整備を行いました。

「日常的な公園利用の中で縄文文化を体験・学習できる場」として、当時の地形の復元や、竪穴住居、集石・配石遺構の平面表示を行い、縄文時代草創期の集落の様子や当時の環境を体感できるようにしました。

集石・配石遺構(平面表示・立体表示)

集石・配石遺構(平面表示・立体表示)

住居跡(平面表示)

住居跡(平面表示)

土器・石器(レプリカ展示)

土器・石器(レプリカ展示)

史跡大鹿窪遺跡園地内案内図

史跡大鹿窪遺跡園地内案内図

史跡大鹿窪遺跡園地内案内図

-

遺跡紹介パンフレット『史跡大鹿窪遺跡』

(PDF 14212KB)

(PDF 14212KB)

周辺情報

史跡大鹿窪遺跡へのアクセス

大鹿窪遺跡 所在地:富士宮市大鹿窪1544ほか

JR富士宮駅から

・車で約20分(約8km)

・バス【富士急行静岡バス】

富士宮駅→大鹿新田または東村

JR芝川駅から

・車で約15分(約7km)

・バス【宮バス(旧芝川線)】

芝川会館(芝川駅から徒歩5分)→新田

史跡大鹿窪遺跡へのアクセス

史跡大鹿窪遺跡へのアクセス

歩く博物館

「歩く博物館」は、市内に点在する魅力的なスポットを歩いて訪ね、身近に「見て、触れ、感じて」もらうことをコンセプトに、地域の特色を活かしたコースを設定しています。

史跡大鹿窪遺跡は、歩く博物館Tコース<下柚野・大鹿窪地区>「柚野の里をめぐる南コース」に含まれており、史跡大鹿窪遺跡の他に芝川の水を引く大堀用水など、富士山の眺望を楽しみながらめぐるコースとなっています。

-

T 下柚野・大鹿窪地区「柚野の里をめぐる南コース」

(PDF 16336KB)

(PDF 16336KB)

※「歩く博物館」を楽しむためのお願い

1 観察ポイントには、個人所有のものもあります。一声かけてから観察してください。

2 コースには、所々に説明板を設置してあります。

3 コースの距離・所要時間は、ゆっくり歩いて各ポイントを観察しながらの目安です。

4 一部足場の悪いところがあります。歩きやすい靴や動きやすい服装を心がけましょう。

5 水分補給や休息など、体調管理は各自でお願いいたします。

6 交通量の多いところ、見通しの悪いところがありますので、交通安全を心がけましょう。

7 ゴミの持ち帰りなど環境美化・自然保護にご協力ください。

史跡大鹿窪遺跡の整備(令和7年3月31日竣工)

史跡大鹿窪遺跡を、将来にわたって遺跡の重要性を伝えていくため、富士宮市では『史跡大鹿窪遺跡保存整備基本計画』を作成し、整備工事を行いました。

-

『史跡大鹿窪遺跡保存整備基本計画』

(PDF 31190KB)

(PDF 31190KB) -

『史跡大鹿窪遺跡保存整備基本計画』概要版

(PDF 4030KB)

(PDF 4030KB)

お問い合わせ

教育委員会事務局 教育部 文化課 学術文化財係

〒418-8601 静岡県富士宮市弓沢町150番地(市役所6階)

電話番号:0544-22-1187

ファクス:0544-22-1209

メール :e-bunka@city.fujinomiya.lg.jp

表示 : モバイル | パソコン